向山式歴史学習法を追試した。

「豊臣秀吉はこの時代をどのように生きようとしたか。」

「そのことを証明するエピソードを5つノートに書きなさい。」

「5つのエピソードの中で最も大切なものを1つ選びなさい。」........これらの発問,指示は吉田高志氏実践の追試である。

「徳川家康」の学習後,「戦国〜安土桃山時代を代表する人物は誰か」をノートにまとめさせた。

その次の時間に,「戦国〜安土桃山時代を代表する人物は誰か」を討論する。

討論後,同じタイトルで作文を書かせた。これも吉田高志先生実践の追試である。

《 TOSSランド http://www.tos-land.net/ ナンバー検索

No.1143023 》

●「織田信長」の授業サイト ●「徳川家康」の授業サイト

Webワーク

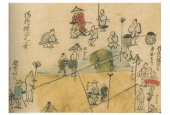

(◆絵「検地の様子」提示)

【指示】この絵に似た絵が,教科書に載っていますね。何頁ですか。教科書を開いて指差します。お隣同士確認してごらんなさい。

この絵をを見て,気付いたこと,分かったこと,思ったこと,をノートに書きます。

どんなことでもいいです。箇条書きで,1.2.3.と番号を付けて書いていきます。

時間は5分間。5つ書いたら持って来ます。

(ノートを持って来たら,○をつけて板書させる。板書したら全員に聞こえる声で読ませる。)

「田圃の長さを測っています。」

「紐を張って正確に測ろうとしています。」

「武士が監督をしています。」

【指示】教科書38頁にあるタイトル『豊臣秀吉が全国を統一する』を指差します。

その右側に5円玉の穴位の大きさの○を10個書きなさい。追い読みをします。

(さし絵や地図などのタイトル,脚注も全て読む。一文ずつの追い読み。読んだ後,○を一つ赤鉛筆で塗り潰させる。)

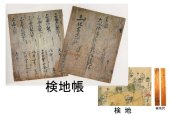

(◆写真「検地尺」提示)

【説明】真ん中にいる人が持っている板がこれです。「検地尺」といいます。言ってみましょう。さんはい。

(◆文字「検地」提示)

【説明】検地尺を用いて,全国の田畑の面積を測りました。これを「検地」と言います。言ってみましょう。さんはい。

【指示】教科書本文で「検地」と書いてある所を,指差してごらんなさい。お隣同士,確認。赤鉛筆で囲みます。

【説明】検地は全国で大規模に行われました。

(「検地尺」を示して)この検地尺は,全国どこでも同じ長さの物を使いました。測り方を全て統一したのですね。

【指示】検地では何を調べたのですか。教科書に書いてあります。箇条書きでノートに書きなさい。4つあります。

「面積を測りました。」

「土地の良し悪しを調べました。」

「収穫高を調べました。」

「耕している農民の名前を調べました。」

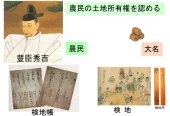

(◆写真「検地帳」提示)

【説明】面積を測って,このような帳面に一つ記入しました。

面積だけではなく,耕している農民の名前や,その田畑の収穫高,土地の良し悪し等も記入していったのですね。

(◆絵「豊臣秀吉像」提示)

【説明】この人の名前が分かる人?そう,豊臣秀吉。織田信長が本能寺の変で亡くなった後,その後を継いで天下統一の仕事を行った人物です。

全国規模の検地を行ったのは,この豊臣秀吉です。

【発問】全国の田畑の検地を終えるまで,何年かかったと思いますか。

「5年位です。」

【説明】10年かかったと言われています。君たちは今12歳だから,今から全国の検地を始めると22歳になるまでかかる,ということになります。

最終的に全国から集まった検地帳は7,000冊になったそうです。

秀吉は,地方から検地の結果報告が届くと,食事中であってもすぐに箸を置き,検地帳に見入ったと言われています。

それほど,力を入れて検地を行ったわけです。

【発問】こんなに大規模な検地を行ったのは,何故ですか。

「全国でどれ位の農産物がとれるかが分かるからです。」

「年貢が納められる量が分かるので,農民が年貢をごまかせなくなって,秀吉の所に年貢がたくさん集まるようになります。」

【説明】そのとおりです。検地によって全国を治めやすくしたのですね。年貢の納められる量も安定します。

(◆文字「農民の土地所有権を認める」提示)

農民には土地の所有権が認められました。

各地の大名は一定の土地の管理を秀吉から任され,そこから年貢を得る,というシステムが出来上がったのです。

これにより,地方の大名が独立することを防ぎ,天下が統一されました。

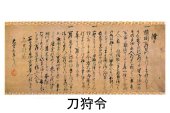

(◆写真「刀狩令」提示)

【指示】これは,「刀狩令」を記した書です。

教科書本文の「刀狩令」と書いてある所を指差してごらんなさい。お隣同士確認。赤い箱で囲みます。

【発問】刀狩令とは,どんなお触れですか。

「刀や鉄砲などの武器を農民から取り上げて,農民が一揆などを起こさないようにしたお触れです。」

「武士と農民・町人の身分を,はっきりと区別させるために出したお触れです。」

【説明】これまでずっと農民や町人も,刀や脇差(小刀)を持っていましたた。

秀吉は「刀狩令」により,武士以外の身分の人が刀や脇差を持つことを止めさせます。

戦闘は武士が行い,農民は農業に携わる,という風に役割をはっきりと区別させたのですね。

(◆写真「海賊法度」提示)

【説明】刀狩令とともに「海賊法度」も出されました。海賊とは何ですか。..........海の上で船などを襲うことを禁じました。

この「刀狩令」と「海賊法度」により,日本は当時世界一安全に暮らせる国になりました。

【指示】豊臣秀吉は,この時代をどのように生きようとしたのかを考えながら教科書を読みます。

隣同士一文交代読みをします。絵や写真などのタイトル,説明等も全て読むのですね。読み終えたら座ってまた読みます。全員起立。

(読み終えた回数だけ,タイトルの横に記した○を赤鉛筆で塗り潰させる。)

【発問】豊臣秀吉はこの時代をどのように生きようとしましたか。

ズバリ一言でノートに書いてごらんなさい。書いた人から黒板に書きなさい。

「天下を統一し,国を安定させようとした。」

「検地や貿易により,豊かな国にしようとした。」

「自分の力を周りの人や国に見せつけようとした。」

【説明】「天下を統一し,安定した国づくりを目指した」のですね。

【指示】秀吉が「天下を統一し,安定した国づくりを目指した」ということを証明するエピソードを箇条書きで書きなさい。5つ書いたら持ってきます。

「明智光秀を倒して,8年で大名を従えた。」

「大阪城を築いて政治の拠点とした。」

「刀狩令を出して,農民が一揆を起こさないようにした。」

「検地をした。」

「朝廷から関白・太政大臣という最高の地位をおくられて全国を支配した。」

【指示】このエピソードの中で,一番大切だと思われるものを選びなさい。(指名なし発表)

「検地です。全国規模の検地を初めて行ったのは秀吉だからです。」

「検地です。全国の年貢の石高が分かるようになって,全国を統一しやすくしたからです。」

「刀狩です。住みよい国をつくろうとしたからです。」

|